�

Comptes � et onomastique

��

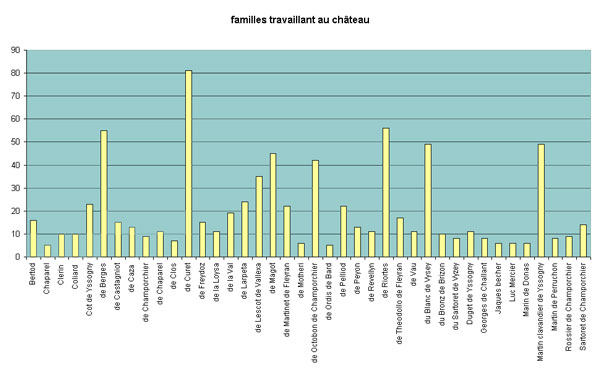

L'étude des personnes dont les comptes mentionnent � les noms a été élaborée en regroupant les � individus selon leur nom de famille, renvoyant généralement � à des villages environnants (ex : Verrès ou Champorchier). �

�

Ce graphique peut servir aux généalogistes, � en complément de la table des individus qui offre plus de précisions � sur les individus eux-mêmes et non sur les familles (supposées) � que nous avons tenté d'identifier. On remarque plusieurs familles � surreprésentées par rapport aux autres.

�Tout d'abord, la famille de Curet, pour laquelle nous � avons reconstitué une petite généalogie :

�

Il existe d'autres individus de cette famille, mais leurs � liens de parenté ne sont pas précisés. Il doit sans � doute s'agir d'une famille paysanne qui, en cette période de reconstruction, � effectue divers services liés à cette activité qui � leur apporte un complément de ressources.

�En ce qui concerne de Riortes, il n'apparaît qu'un � individu, nommé André, présent à 56 reprises, � uniquement pour des travaux liés au château : porter des � pierres, couper du bois, à la fournaise pour cuire les carreaux, � ou encore à l'édification elle-même. Il s'agit probablement � d'un ouvrier.

�Si nous comptabilisons les personnes venues de Champorchier, � nous en dénombrons 107, ce qui laisse supposer que ce bourg est � attaché à Issogne pour des raisons féodales ou de � proximité géographique. On peut remarquer trois grandes � familles au sein de cet espace : les Octobon, les Sartoret et les Ros(s)ier, � auxquelles s'ajoutent des compagnons anonymes.

�Enfin, Martin apparaît 49 fois dans notre table � générale, il s'agit en fait du clavandier, c'est à � dire celui qui détient les clés du château, gardien, � et parfois, économe et magasinier, c'est "l'homme à tout � faire de Georges de Challant".

�Quant aux donateurs, essentiellement des nobles, ils � sont repertoriés dans le graphique suivant.

�

Georges de Challant lui-même fait partie de cette � catégorie, mais les comptes ne précisent pas d'où � provient l'argent qu'il verse en vue de la restauration.

��

Les métiers

�Désormais considérons, les personnes dont � la profession est précisée à côté de � leur nom.

�  �

�

Favero : forgeron

�

Pinctre : peintre

�

Picolier : vendeur de métaux

�

Escofier : cordonnier

�

Gerlier: fabriquant de hottes, de corbeilles, de paniers, peut-être

�

même de sceaux.

Nous constatons à l'aide de ce graphique que le � métier dominant est celui de forgeron, ce qui est compréhensible � puisque dans ce contexte sa fonction principale est la réparation � et, quelques fois, la fabrication d'outils. De même, le picolier � fournit les métaux nécessaires. Quant à l'escofier, � il répare ou confectionne des pièces de cuir destinées � à l'arnachement des ânes, employés pour l'acheminement � des matériaux sur le site.

�Il faut cependant remarquer dans la base de données � que certains individus effectuent des travaux similaires, mais dont le � nom n'est pas accompagné du métier référent, � cela tient à leur polyvalence dans les tâches.

�A côté de ces artisans, on distingue des � maîtres spécialisés dans certains domaines :

�- Jean de Gina, venu de Cyriè, spécialiste

�

de la cuisson des carreaux dans la fournaise d'Issogne et ayant passé

�

un contrat avec le château.

�

- Michié, maître maçon, autour du château et

�

sur les murailles

�

- Pierre de Aymo, charbonnier