L'extrait donné ci-dessous est tiré de la traduction française de La Richesse des nations qu'entreprit le poète Jean-Antoine Roucher (1745 - 1794) et parue pour la première fois sous la page de titre suivante : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Traduites de l'Anglois de M. Smith, sur la quatrième Edition, par M. Roucher; Et suivies d'un volume de notes, par M. le Marquis de Condorcet, de l'Académie Françoise, et Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. Tome premier. [Second. Troisième. Quatrième.] A Paris, Chez Buisson, Libraire, rue Haute-Feuille, Hôtel de Coetlosquet, N° 20. 1790.

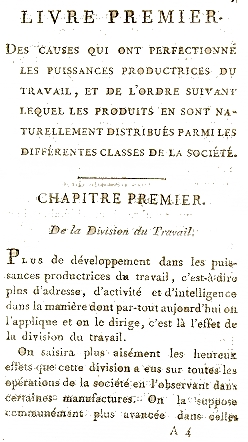

Mais la page figurant ci-contre n'en est pas extraite. Elle provient d'une seconde édition, dont les références sont les suivantes : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Traduites de l'Anglois d'Adam Smith ; par J. A. Roucher. Deuxième édition, revue et considérablement corrigée. Tome premier [Second. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième.] A Paris, Chez Buisson, Libraire, rue Hautefeuille, N° 20. An 3e de la République.

On notera que Roucher "aère" le texte dans la langue d'accueil par rapport à la langue de départ, ce qui rend la correspondance des alinéas moins exacte. NdE.

CHAPITRE II.

Du principe qui produit la Division

du Travail.

La division du travail, de laquelle sont nés tant d'avantages, ne fut point dans son origine l'effet de la sagesse de l'homme. Il ne prévit point l'opulence générale dont il jouit aujourd'hui, (car sa vue n'embrasse pas des projets d'une utilité aussi étendue) et, ne la prévoyant pas, il ne put avoir l'intention de la faire naître.

Cette division est la conséquence nécessaire, il est vrai, mais lente et graduelle d'un certain penchant ordinaire à notre nature. La chose qui est en notre possession, nous aimons l'échanger contre celle que nous n'avons pas. Que ce penchant soit dans l'homme un de ces principes primitifs, qu'il nous est impossible d'expliquer, ou ce qui semble plus probable, qu'il dérive nécessairement des facultés de la raison et de la parole; il n'est pas de mon sujet d'en parler.

J'observe seulement que ce penchant est commun à tous les hommes, et étranger au [27] reste des animaux. Ceux-ci paroissent ne connoître ni trocs, ni échanges, ni aucune sorte de contrat. Deux lévriers qui courent un lièvre ont quelquefois l'air d'agir avec une sorte d'intelligence ; ils le pressent de deux côtés opposés, le poussent l'un vers l'autre, et le plus éloigné cherche à s'en saisir, quand le plus voisin le lui envoie. Mais cette unanimité de poursuite n'est pas un accord ; c'est l'effet de la rencontre accidentelle de leurs passions, qui dans le même instant les précipitent vers le même objet. Qui vit jamais un chien faire, d'un os contre un autre os, l'échange volontaire avec un autre chien ? Qui jamais entendit un animal, par ses cris naturels, ou même par ses gestes, dire à un autre : « Voici ce qui est à moi, voilà ce qui est à vous : je veux bien vous donner le mien pour le vôtre ».

L'animal, qui veut obtenir d'un homme ou d'un autre animal la chose dont il a besoin, n'a aucun autre moyen de persuasion que d'exciter la bienveillance de ceux dont il attend les services. Le petit chien, qui désire la mammelle, caresse sa mère; l'épagneul, que presse le besoin de manger, cherche par de petits coups répétés à [28] s'attirer l'attention du maître qui dîne. L'homme lui-même use quelquefois de ce moyen envers ses semblables ; et si, pour les faire agir conformément à ses projets, il faut des attentions serviles et flatteuses, servile et flatteur, il cherche à convertir l'indifférence et le refus d'autrui en bonne volonté.

Mais cette manière de réussir veut du tems, et on n'a pas toujours celui de s'y livrer; dans une société civilisée, il faut à chaque instant pour une foule de besoins le concours d'une foule de personnes, tandis que la vie entière suffit à peine à faire quelques amis.

Ajoutons que chaque individu, dans presque toutes les classes animales, dès qu'il sort de l'enfance, entre en possession d'une indépendance entière, et qu'en restant dans son état naturel, il n'a besoin d'aucune créature vivante; au lieu que l'homme vit presque toujours dans la dépendance du secours de ses semblables, secours qu'il espère en vain de leur bienfaisance. Il l'obtiendra plus sûrement, s'il peut intéresser leur amour propre en sa faveur, et leur faire sentir qu'il est de leur avantage de répondre à ses désirs. Or n'use-t-il pas de ce moyen, l'homme qui fait l'offre d'un [30] marché à un autre homme? Ces mots : « Donnez-moi ce qui m'est nécessaire ; et ce qui vous est nécessaire, je vous le donnerai », ne disent rien que n'ait dit l'offre elle-même : l'offre et ces mots ont le même sens ; et c'est ainsi que nous obtenons en effet, les uns des autres, la plus grande partie des bons offices dont nous sentons le besoin. Ce n'est pas de la bienfaisance du boucher, du brasseur et du boulanger, que nous espérons notre dîner, mais de leur attachement à leurs propres intérêts : nous nous adressons, non pas à leur humanité, mais à leur amour pour eux-mêmes, et jamais nous ne leur parlons de nos besoins, mais toujours de leurs avantages. Il n'y a qu'un mendiant qui se soumette à dépendre de la bienfaisance de ses concitoyens, encore même n'en dépend-il pas en tout. Il est vrai qu'il trouve sa subsistance dans la charité; mais cette vertu, en lui fournissant toutes les nécessités de la vie, ne lui suffit pas et ne peut entièrement lui suffire. Comme le reste des hommes, le mendiant pourvoit à la plus grande partie de ses nécessités par traités, par échanges et par achats. De l'argent qu'une main lui donne, il achète des [31] alimens ; les vieux habits qu'un autre lui abandonne, il les échange, tantôt contre d'autres vieux habits qui sont mieux à sa convenance tantôt contre le logement, la nourriture et même contre de l'argent, dont il achète ou ses alimens, ou ses habits, ou son logement, selon la nature de ses besoins.

Comme c'est par traité, par échange et par achat que nous obtenons des autres la plus grande partie de ces bons offices mutuels dont nous sentons le besoin ; c'est donc à ce penchant de l'homme pour les trocs et les échanges que remonte l'origine de la division du travail. Par exemple, dans une horde de chasseurs ou de bergers, se trouve-t-il un individu qui fasse les arcs et les flèches avec plus de promptitude et de dextérité que les autres ? Souvent il les échange contre le bétail ou le gibier dont ses compagnons sont pourvus ; et il se trouve, enfin mieux fourni de gibier et de bétail qu'il ne le seroit en vivant au milieu des troupeaux et dans les fatigues de la chasse. Ainsi, par amour pour ses intérêts, il se fait une occupation principale du travail des arcs et des flèches ; et déjà ce sauvage est une espèce d'armurier. Un [32] autre excelle dans l'art de construire et découvrir de petites huttes ou des cabannes roulantes ; il s'accoutume à se rendre utile à ses voisins, qui récompensent encore ses services par du bétail et du gibier ; enfin son intérêt lui persuade de se consacrer tout entier à cet emploi ; et déjà ce second sauvage est une sorte de charpentier. Guidé par le même motif, un troisième devient chaudronnier ou forgeron ; un quatrième, pelletier ou tanneur, occupé de l'apprêt de ces cuirs ou de ces peaux qui forment la principale partie de l'habillement des sauvages ; et c'est ainsi qu'assuré de pouvoir échanger tout le surplus d'un travail inutile à sa consommation, contre le surplus du travail des autres nécessaire à ses besoins, chaque individu s'applique tout entier à une profession particulière, et se détermine à cultiver et même à porter jusqu'à la perfection le talent ou le génie qu'il peut avoir pour cette profession.

Il n'existe pas, à la vérité, parmi les hommes une différence de talens aussi grande que celle dont quelques-uns d'entre nous se flattent ; et le génie, qui dans l'âge mur paroît distinguer les hommes jettés dans des professions opposées, est [33] bien moins la cause que l'effet de la division du travail. Les talens les plus dissemblables, tels que ceux d'un philosophe et d'un porte-faix, ne semblent pas autant l'ouvrage de la nature que le produit de l'habitude, de l'exemple et de l'éducation. Au moment de leur naissance, ainsi que durant les premières années de leur vie, il régnoit entr'eux une telle ressemblance, que les auteurs de leurs jours et les témoins de leurs jeux auroient eu de la peine à saisir dans l'esprit de ces deux individus quelques traits qui les distinguassent. Vers la huitième année, ou bientôt après, ces enfans se livrèrent à des occupations contraires ; la différence vint ensuite se laisser entrevoir ; elle s'accrut par dégrés, jusqu'à ce qu'enfin la vanité du philosophe n'a plus voulu reconnoître la moindre conformité. Mais, sans ce penchant qui est en nous pour les trocs et pour les échanges, chacun de ces êtres eût été forcé de pourvoir lui-même aux nécessités de la vie ; tous les deux auroient eu les mêmes devoirs à remplir, le même ouvrage à faire ; et l'on n'auroit point vu la différence des occupations, qui seule peut enfanter la différence des talens.

[33] Comme ce penchant pour les trocs et pour les échanges a produit la variété des talens qui rendent plus remarquable la variété des professions, c'est au même principe qu'il faut rapporter l'utilité de ces différences pour la société. Quelques races d'animaux, qui d'un aveu général forment une seule espèce, ont reçu de la nature une diversité de génie qu'on ne voit pas aussi fortement prononcée chez les hommes avant leur éducation et leurs habitudes sociales. La différence, que le génie et le talent tracent entre le philosophe et le porte-faix, n'est peut-être pas la moitié de celle qui sépare le dogue du lévrier, le lévrier de l'épagneul, l'épagneul du chien de berger. Ces différentes races d'animaux, quoique de la même espèce, ne sont presque d'aucune utilité les unes aux autres ; du moins la force du dogue n'emprunte aucuns secours de la légèreté du lévrier, de la sagacité de l'épagneul et de la docilité du chien de berger. Comme ils n'ont reçu ni volonté ni puissance de rien échanger entr'eux, ils ne peuvent mettre en commun les effets de leurs divers génies, et sont par-là même hors d'état de contribuer de leurs talens à [34] l'amélioration de l'espèce. Aussi chacun de ces animaux, obligé de se nourrir seul et indépendamment de ses semblables, ne tire aucune sorte d'avantage de cette variété de talens naturels qui marquent et distinguent les races et les individus de son espèce. Parmi les hommes, au contraire, les génies les plus opposés se prêtent une utilité mutuelle ; les divers produits de leurs talens divers, répandus par cette disposition commune à tous pour les trocs et pour les échanges, forment un fonds commun où chaque homme, lorsqu'il en a besoin peut acheter la part du produit du talent des autres.